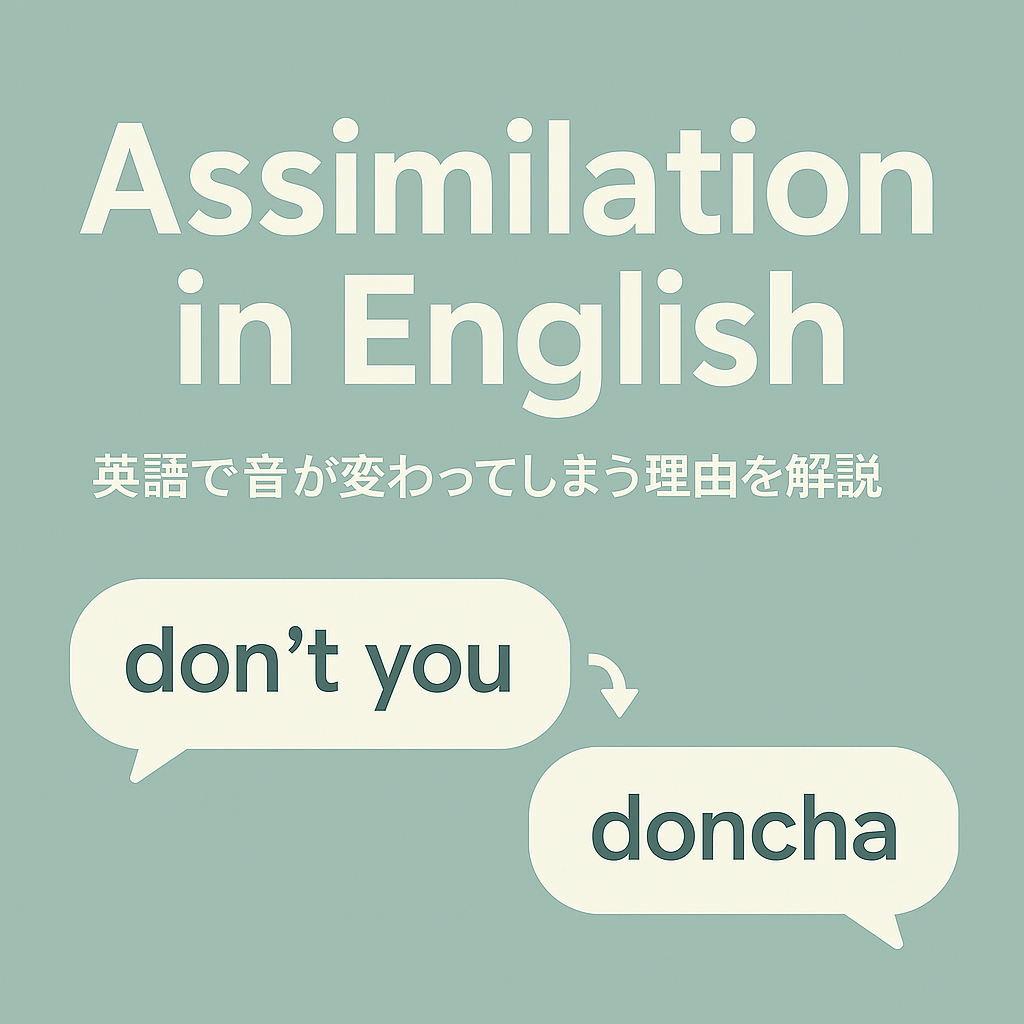

Assimilation(アシミレーション)とは?英語で音が“変わってしまう”理由を解説

英語の会話を聞いていて、「あれ?今の単語、そんな発音だったっけ?」と戸惑ったことはありませんか?

それ、Assimilation(音の同化)かもしれません。今回は、音が変わる不思議な現象「Assimilation」について詳しく見ていきましょう。

Assimilationとは?

Assimilation(アシミレーション)とは、隣の音に影響されて、ある音が変化してしまうことを指します。

特に日常会話でよく使うフレーズの中で頻繁に起きます。

よくあるAssimilationのパターン

① t + y → ch(ち)

- don’t you → doncha(ドンチャ)

- won’t you → woncha

Jamal

Jamal(試してみたくない?)

「don’t you」は「ドンチャ」のように聞こえることがあります(tとyがくっついてchに)

② d + y → j(ぢ/ジャ)

- did you → didja(ディジャ)

- could you → couldja(クジャ)

(彼女に電話した?)

「did you」は「ディジャ」のように変化します(dとyがくっついてjに)

did you / could you ってなんで「ジャ」になるの?

could you → couldja(クジャ)

なんで「you」が来るだけで“ジャ”になるの?そんな音ないのに。

いい質問です!これは「音の同化(Assimilation)」という現象が起きているからです。

「did you(ディド ユー)」という2つの単語は、実際にネイティブが話すととても素早く発音されます。

このとき、d(有声音)と y(発音が/j/の音)が連続すると、舌の動きがスムーズになるように、d + y → jという変化が起こるんです。

これにより:

- did you → didja(ディジャ)

- could you → couldja(クジャ)

つまり、「you」という単語の音が原因というよりは、その前にある子音(d, tなど)との組み合わせが音を“ジャ”っぽく変化させている、ということなんですね。

他にもこんな例があります:

- what did you do? → whadjado?(ワジャドゥ?)

- how did you know? → howdja know?(ハウジャノウ?)

このように、ネイティブの会話では「d + you」の組み合わせが「ジャ」と聞こえるのはごく自然なことなんです。

Yは“ワイ”でしょ?

とても良い質問です!

確かに、アルファベットの名前としては Y = ワイ ですよね。

でもここで話しているのは「アルファベットの名前」ではなく、実際の発音の音(音声学)についてなんです。

発音としての「Y」は /j/ と表されます

英語の発音には、アルファベットとは別に「発音記号(IPA)」という表記があります。

その中で、Yが単語の最初に来たときの音は /j/ と表記されます。

この /j/ の音は、日本語の「や・ゆ・よ」に近い音です。

例で確認してみましょう:

- you → /juː/(ユー)

- yes → /jes/(イエス)

- yellow → /ˈjɛloʊ/(イエロー)

つまり、「you」は “ワイ・オー・ユー” ではなく、「/juː/(ユー)」と発音されるんですね。

なので、「did you」が「didja」に変化するのは、

この 「y = /j/」の音が d の音にくっついて変化しているということなんです。

こうした「文字と音のズレ」を知っておくと、英語のリスニングがぐんと楽になりますよ!

③ d + b → b(前のdがbに飲まれる)

- good boy → goob boy(グッボーイ)

- bad boy → bab boy(バッボーイ)

(彼はいい子だよ)

「good boy」は「グッボーイ」「グッブォイ」のように、dがbの影響を受けて濁るように聞こえます

聞き取りが難しくなる理由

Assimilation(音の同化)は、「知っている単語が、まるで知らない音に変わってしまう」ことが特徴です。

そのため、英語学習者にとって非常に厄介な現象と言えます。

たとえば「don’t you」が「ドンチャ」、「did you」が「ディジャ」と聞こえたとき、私たちの脳は「それが ‘don’t you’ や ‘did you’ だ」とすぐに結びつきません。文字で見れば理解できるのに、音声だと“知らない単語”として処理してしまうのです。

また、Assimilationは発音が崩れているわけではなく、むしろネイティブにとっては自然で滑らかな「正しい発音の流れ」です。そのため、学校英語やTOEICなどの試験勉強では出会いにくく、リスニングの落とし穴になりがちです。

特に、単語を一語ずつくっきり聞き取ろうとする人ほど、Assimilationによって“聞き取れない”という現象に直面しやすくなります。

聞き取れるようになるコツ

Assimilationを聞き取れるようになるためには、単なる文法の知識では不十分です。

音の変化を「体で覚える」ことが必要です。

- まずはパターンを知る

例えば「t + y → ch」「d + y → j」「d + b → b」など、Assimilationにはよくある“音の組み合わせ”があります。最初はこれらを知識としてインプットしましょう。 - ネイティブの音声をスクリプトと一緒に聞く

TEDやYouTube、映画のセリフなどで、“文字ではこう書かれているのに音はこう聞こえる”という例を意識的に探して聞きましょう。 - 声に出して「変化後の音」で練習する

シャドーイングやリピーティングで、「don’t you → doncha」「did you → didja」などの形をそのままマネして声に出すのが効果的です。 - 意味はわかるのに聞き取れない=音変化のチャンス

文章を見れば分かるのに音声だけだと分からないとき、それはまさにAssimilationが起きている証拠。意識して拾う練習を繰り返しましょう。

まとめ

Assimilationは、英語が「生きた会話」として自然に話される中で、極めて日常的に起きる音の変化です。

ネイティブは単語を一語ずつはっきり発音しているわけではなく、むしろスムーズさやテンポを優先して、音が滑らかにつながるように話します。

その結果、文字として知っている単語が、まるで“別の音”に聞こえることがあります。

でも、それはネイティブが特別な話し方をしているわけではありません。ただ自然に話しているだけなのです。

Assimilationを理解することで、英語の聞き取りが一気に楽になります。

「聞こえなかった」のではなく、「変化した音に気づけなかっただけ」と思えば、恐れる必要はありません。

このシリーズを通して、あなたの“耳”をネイティブの音に慣らしていきましょう。

次回は、音が“入ってくる”パターンである「Intrusion(挿入音)」と、アメリカ英語でよく起きる「Flapping(Tの変化)」について解説します。

コメント