Intrusion(挿入音)とFlapping(Tの変化)とは?ネイティブ発音の最終ステップ

英語を聞いていて、ないはずのアルファベットの音が聞こえたりとか、「tって言ってないのにtっぽく聞こえる…?」と思ったことはありませんか?

それは Intrusion(挿入音) や Flapping(Tの変化) が起きているサインです。

この第5回では、ナチュラルスピードの会話で頻出するこの2つの音変化について解説します。

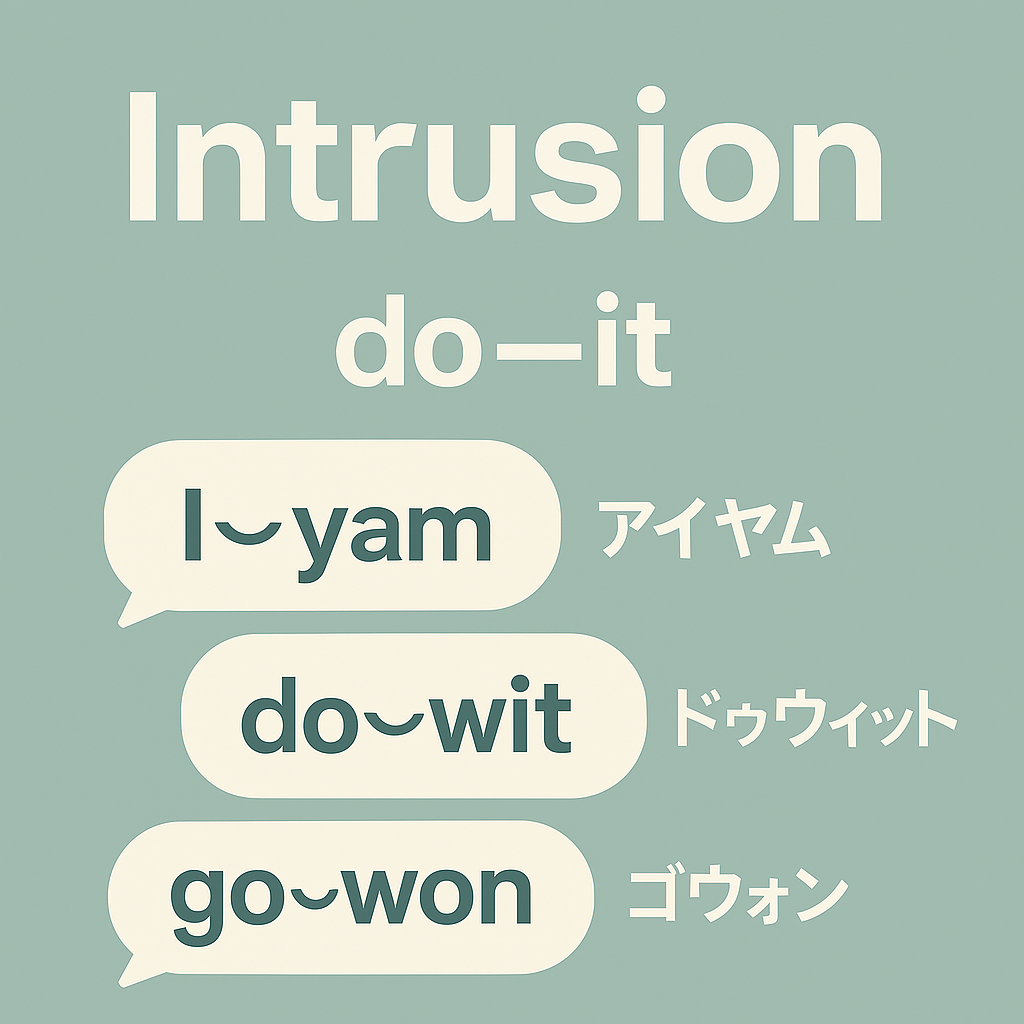

Intrusion(挿入音)とは?

Intrusion とは、発音を滑らかにするために「本来はない音が間に挿入される」現象です。

母音で終わる単語と母音で始まる単語が連続すると、間に /w/、/j/、/r/ の音が入りやすくなります。

代表例:

- I am → I‿yam(アイヤム)

- do it → do‿wit(ドゥウィット)

- go on → go‿won(ゴウォン)

Jamal

Jamal(私はうれしい)

「I am」は「アイヤム」のように /j/ の音が自然に入ります

(今やって)

「Do it」は「ドゥウィット」のように /w/ の音が入って聞こえます

Flapping(Tの変化)とは?

Flappingは、主にアメリカ英語で起きる現象で、「t」が母音に挟まれると “ラ行のような音” に変化します。

この変化は非常に頻繁に使われ、意識していないと「tの音が消えた?」と思ってしまいます。

代表例:

- water → wader(ワラー)

- better → beder(ベラー)

- city → cidy(シディ)

(お水もらえますか?)

「water」は「ワラー」のように「t」がラ行的な音(フラップ音)に変化

(この方がいいよ)

「better」は「ベラー」と発音され、「t」の音が消えたように感じられます

聞き取りが難しくなる理由

- 本来存在しない音が入り込むため、知らない単語のように聞こえる

- 「t」が別の音(rやdに近い)に変化することで、学習者の認識から外れやすい

- 教科書やリスニング教材ではあまり強調されない発音変化だから

聞き取れるようになるコツ

- 「母音+母音」で挿入音が入りやすいことを知っておく

- 「water」や「better」など、フラッピングが起きやすい単語をリストアップして練習

- シャドーイングやオーバーラッピングで、「変化後の音」を口に出して覚える

シャドーイングとは?

シャドーイングとは、音声を聞きながら少し遅れて「影のように」まねして発音する練習方法です。

耳で聞いた英語を即座に口に出すことで、リスニング力・スピーキング力の両方を鍛えることができます。

やり方:

- ネイティブの音声付き教材を用意(例:映画・TED・英語学習アプリなど)

- スクリプト(英文)も見ながら内容を理解する

- 再生しながら、1~2語遅れて「聞いた通りに」声に出す

- 慣れてきたらスクリプトなしでも練習

シャドーイングは「聞いてすぐ口に出す」という反応速度を養う練習です。

オーバーラッピングとは?

オーバーラッピングとは、音声と同時にスクリプトを見ながら、完全に重ねて発音する練習方法です。

自分の声をネイティブの発音と「重ねて合わせる」ことで、イントネーション・リズム・スピードを体にしみこませます。

やり方:

- 英文スクリプトと音声がある素材を使う

- スクリプトを見ながら音声を再生

- 音声とまったく同じタイミングで声に出す

- なるべく同じスピード・抑揚・リズムで発音

発音の精度や英語のリズムを身につけたいときにおすすめの方法です。

シャドーイングとオーバーラッピングの違いは?

| 項目 | シャドーイング | オーバーラッピング |

|---|---|---|

| 音声とのタイミング | 少し遅れて発音 | 完全に同時に発音 |

| スクリプト使用 | 最初はあり/慣れたらなし | 常にあり |

| 効果 | 反射的なリスニング力・スピーキング | 発音・リズム・イントネーション強化 |

どちらも優れたトレーニング法ですが、目的に応じて使い分けるのがポイントです。

まとめ

Intrusion(挿入音)とFlapping(Tの変化)は、ネイティブ発音の「仕上げ」とも言える音変化です。

音が変わったり、増えたりすると最初は戸惑いますが、どれも自然な会話をするための“つながり”から起きています。

コネクテッド・イングリッシュ 総まとめ

ここまで5回にわたって、ネイティブの英語を「つながりのある音」という視点から解説してきました。

いわゆる“教科書通り”の英語と、ネイティブが実際に話す英語の間には、大きなギャップがあります。

その理由のひとつが、今回取り上げた音の変化=コネクテッド・イングリッシュです。

5つの音変化のふりかえり

- Linking(音の連結):単語と単語がつながって聞こえる

- Elision(音の脱落):発音しにくい音が消える

- Assimilation(音の同化):隣の音に引っ張られて音が変わる

- Intrusion(挿入音):母音同士の間に勝手に音が入り込む

- Flapping(Tの変化):tの音が「ラ行」っぽく聞こえる

なぜ知っておくべきなのか?

ネイティブは意識せず自然にこれらの音変化を使っています。

つまり、リスニングで聞き取れない最大の原因は「単語を知らないこと」ではなく、「音が変化していること」なんです。

この音変化を知ることで、英語のリスニングがぐんと楽になります。

さらに、音のリズムや発音に慣れてくれば、自分のスピーキングも自然にネイティブっぽくなっていきます。

本当は教科書などに載っていてもいいと思うのですが、あまり見かけませんよね。

このサイトの目的

このサイトでは、TOEICの点数では測れない「本当に通じる英語」を大切にしています。

ネイティブと自然に会話ができるようになるために、こうした知識を武器に変えていきましょう。

今後も、実際の会話シーンやスラング、リアルな表現などにも踏み込んでいきますので、ぜひ引き続きチェックしてください。

コメント